посвященной жизненным историям сотрудников нашего Института в годы Великой Отечественной войны.

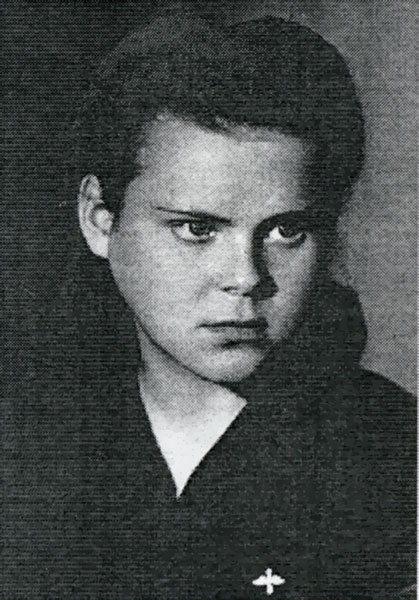

Победа нашей страны в Великой Отечественной войне стала заслугой не только военнослужащих. Огромный вклад в нее внесли труженики тыла, которые работали, не щадя своего здоровья. Из воспоминаний о военных годах труженика тыла и ветерана труда Института физиологии Генриетты Михайловны Ивановой, кандидата сельскохозяйственных наук, проработавшей много лет научным сотрудником Лаборатории физиологии пищеварения жвачных животных:

«Воспоминания о Великой Отечественной войне у меня самые тяжелые. Сколько всего пришлось перенести морально и материально…

Я только что закончила учебу в седьмом классе, собиралась учиться дальше в средней школе. Было солнечное лето, хорошее настроение, и вдруг – война: 22 июня в полдень по радио выступил Молотов и объявил о войне. Мы думали, что это – ненадолго, а затянулось на нескончаемые четыре года.

Что запомнилось? Самое первое – это недетский, тяжелый труд. Учителя нам все время повторяли, что идет война, всем тяжело. «Все для фронта» – такой лозунг был в нашей стране. И так было в действительности – все шло для фронта, а тыл жил тоже тяжелой жизнью. Не хватало продуктов питания – была карточная система, не хватало даже самого необходимого: дети росли, а одежду не продавали, ведь не было материала для ее пошива. И еще был тяжелый труд, выматывающий душу и тело не только у взрослых, но и у нас – детей.

Осенью посылали нас на колхозные поля убирать урожай. Трудились в любую погоду, и это еще было терпимо. А вот старшеклассников на все лето посылали на сплав. Работа была разной – то сортировка бревен при сплотке, то сталкивание их с берега реки в воду. При регулировании молевого сплава с бон было очень трудно удержаться на боне, многие не раз оказывались в воде. Багор зацепится за бревно и тянет человека за собой, нужно как-то изловчиться и вытащить багор, а если не получалось – человек падал в воду. Это и случилось со мной. Слетела в телогрейке, тяжелых сапогах и в очках. Очнулась в воде, а надо мной – боны. Как спаслась, как не унесло течением – не знаю, наверное, господь Бог помог. Плавала ведь плохо, только по-собачьи. Напарница моя была глуховата и тоже, как я, в очках. Когда мне, наконец-то, удалось выбраться на бону, и я подошла к однокласснице, она, оказывается, даже не видела и не слышала, как я упала в воду. Прошло много лет, но иногда пережитый кошмар вижу во сне: опять барахтаюсь в воде, тону. И до сих пор очень боюсь большой глубины.

На сплаве работа была тяжелая, напряженная, особенно на сортировке бревен. Попробуй по виду бревна различить – пиловочник это, или пойдет на шпалы, или – на дрова и т.д. Да и простоять на ногах целую смену от звонка до звонка очень нелегко.

О чем еще вспоминать? Есть хотелось постоянно. Из столовой всегда выходили голодные. Помню, как однажды наша бригада перевыполнила план по сталкиванию бревен с берега в воду. В награду нам дали пирог с повидлом. Вот была радость! В то время были в нашей бригаде и дети хорошо обеспеченных родителей. Они и питались лучше, что-то могли из дома привезти, лучше одевались и жили веселее других.

Еще один случай из жизни нашей бригады. Однажды чуть не утонули две девчонки. Одна была эвакуированная из Ленинграда. Поплыла с берега и хотела ухватиться за проплывающий плот, но не смогла и стала тонуть. Ее подруга бросилась спасать и тоже стала тонуть. Спасла их наша секретарь комсомольской организации, очень деловая и серьезная девушка. Она быстро нашла доску и бросилась с ней в воду, подплыла к ним. Все трое, ухватившись за доску, доплыли до берега.

Зимой издалека возили дрова на санках. «Санный» путь проходил по застывшей реке. Мы тащили санки, на которых было 5-6 крупных поленьев. Было очень холодно. Ветер пронизывал насквозь нашу одежонку на «рыбьем меху». Глядя на нас, тянувших эти санки, вполне можно было нарисовать картину «Бурлаки на реке». Но самое страшное в этих поездках – это гора при въезде в город – высокая, крутая, на которую мы карабкались с гружеными санками. И какое чувство победы и ликования охватывало нас, когда мы оказывались на ее вершине!

Окончила среднюю школу № 2 г. Сыктывкара и получила аттестат отличника – № 182 от 20 июня 1944 г. Несмотря на невзгоды военного времени, училась всегда хорошо и каждый класс заканчивала круглой отличницей.

В последний год войны я уже жила в Вологде. Поступила в институт. Здесь тоже самим приходилось заготавливать дрова для отопления общежития. Так же недоедали, вечно были полуголодные, худые. До сих пор помню рыночные гороховые лепешки с чайное блюдце и их вкус… Помню, как открылся коммерческий магазин, и мы купили буханку хлеба, один кг сахарного песка и пировали в комнате: ели хлеб и заедали сахаром, который черпали столовыми ложками.

С одеждой было крайне плохо. Даже в институте у меня не было приличного платья. В первый год учебы ходила в телогрейке, на ногах белые шерстяные носки и меховые оленьи тапочки вместо пим. Однажды меня даже приняли за уборщицу. А потом как-то мне выделили помощь в институте – как малообеспеченному студенту дали кусок материи типа «чертовой кожи». Я его продала на рынке и на вырученные деньги купила метра два трофейного материала на платье. Мама помогла сшить. Тетя подарила мне туфельки-лодочки, чему я была несказанно рада. На третьем курсе я уже могла ходить на вечеринки и танцы.

B День Победы весь институт собрался на футбольном поле, все кричали, обнимались, целовались. Мы не учились в этот день и вместе со всеми праздновали Победу.

И хотя военные годы во мне оставили тяжелый след, я очень рада, что мой небольшой трудовой вклад пошел на пользу Родине в тяжелые для нее годы. За доблестный и самоотверженный труд в военное время я, как труженик тыла, указом Главы Республики Коми была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (удостоверение № 448685 от 4 мая 1995 г.»)».

|

Деятельность

Деятельность